京都の桜見に散歩し倒した、今日は筋肉痛。

京都へは春夏に一泊して日本庭園観るのがまあ趣味なんですが、昨日一昨日と行ってきました。写真をfacebookに上げるわけですが、頑張って自分なりに渋ーくw撮ってきたんで、流れるのが寂しぃ〜(ノД`)のでブログに上げておくことにしました。私の写真見ろ下さい。(クリックして「オリジナルサイズを表示」ボタンを押したら、1500pxのが出ます)

南禅寺も、別に桜の名所というんではないので、観光には、夏と秋の方が良いかな(笑)

以上です。どうもご笑覧ありがとうございました。

今回行ったところメモ:

醍醐寺 ⇒ 東福寺 ⇒ 哲学の道 ⇒ 下鴨神社 ⇒ 法然院 ⇒ 橋本関雪記念館 ⇒ 圓光寺

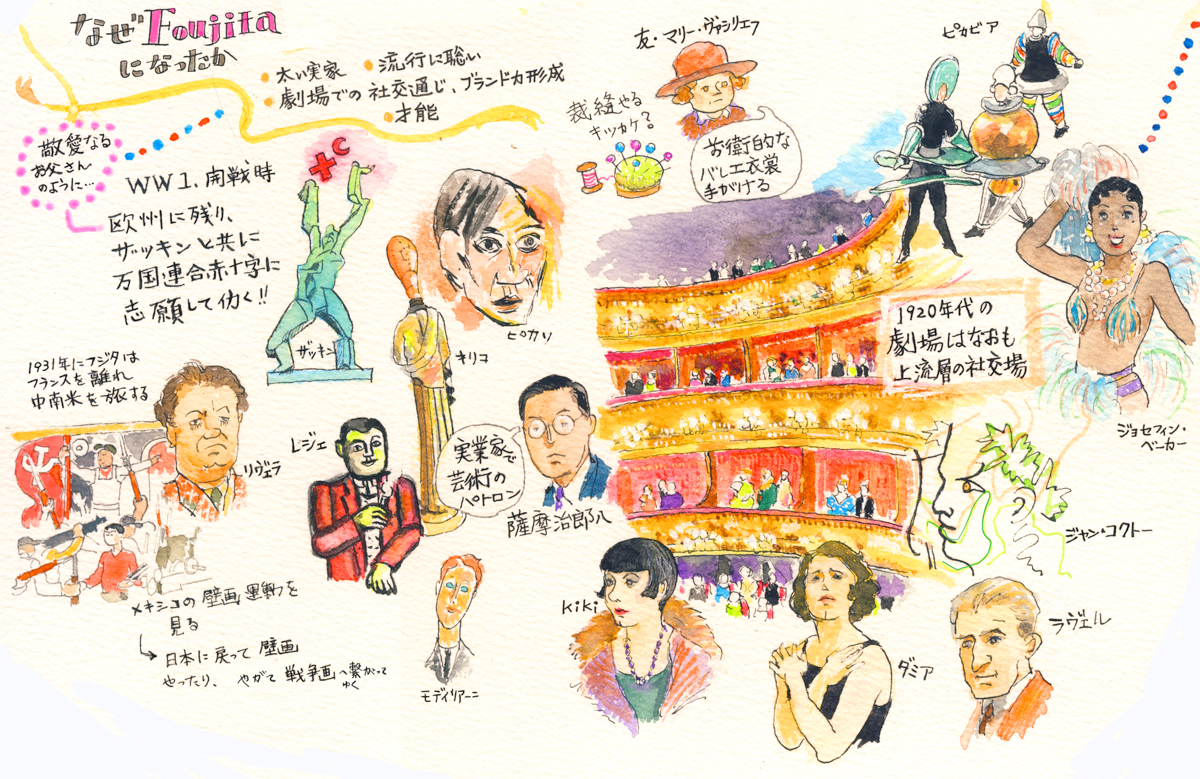

藤田嗣治のパリ時代のサクセス -FoujitaはなぜFoujitaになったか

この記事は前回の『絵画で正史はどう描かれたか -藤田嗣治の戦争画の場合』からの続きです。

最初は藤田嗣治が戦争画描いた背景みたいなことを調べるだけのつもりだったのですが、副次的にパリ時代にどう成功していったかを知ることにもなりまして、まあせっかくだからそれもここに書いてみようかということになりました。キッカケは著述家の若林宣さんのツイートで紹介された、舞台芸術の研究の博士論文です。

佐野勝也氏によれば、調査で分ったのは1923年から1951年にかけて9作品の舞台美術を手がけており、渡仏前は、帝国劇場の装飾壁画制作を手伝ったり、背景部のアルバイトもしたりしたようです。*1

ただし「藤田が舞台や劇場技術に関連した言述は非常に少ないことが確認されている」とあり、舞台芸術について何か一家言するのは控えていた様子です。それでも藤田なら、舞台芸術が当時のモダンアートや未来派運動で「総合芸術」として期待されたジャンルであることは、認識出来たはずです。また、帝国劇場は「最先端の調光機を備えたものだった」ようで、ここでのアルバイトが後年に能やバレエといった舞台美術を手がける際に役立つ経験だったろうと思われます。

佐野氏論文は藤田の舞台芸術はどうであったかを中心に書かれたものですが、残された写真資料やスケッチ等も少なく(藤田は意図的に残さなかったのか)、また基本的に、ある程度の評価は出来るものの、パリのアーティスト仲間だったピカビアやレジェ、ピカソが行った舞台美術に比較するとどうしても新規性や話題性には欠けるところもありますし、藤田もそれを随筆で認めています。

彼にとっての舞台芸術は、本人が想定していた以上に、何よりも人脈と絵画を売る顧客を開拓する場となっていったわけです。

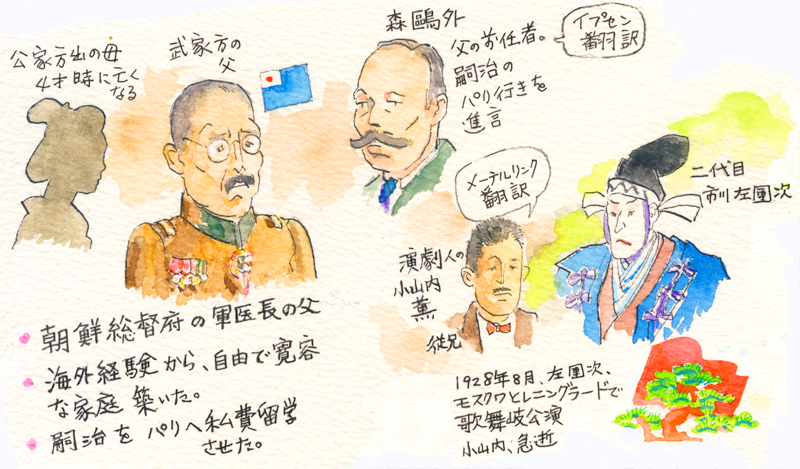

恵まれた出自と境遇

舞台芸術にアクセス出来るキッカケになったのは従兄の小山内薫、軍医長の父は芸術家になるという息子のことで森鴎外に相談、そしてパリ留学を薦めてもらったという、経済的にも文化資本にも相当に恵まれた出自でした。パリに出てしばらくモダニズム、キュビズムの席巻で埋もれた存在でしたが、第一次大戦開戦後も藤田は私費留学だったこともあり、ヨーロッパに留まることが出来ました。官費で留学していた多くの日本人は帰国せざるを得ず、ここでパリに留まれなかったら、後のパリ画壇成功にも繋がらなかっただろう、と佐野氏は述べています。1913年に渡仏しましたが、なにせ、第一次大戦開戦が14年、終戦が18年、藤田が画家として開花しヨーロッパで活躍したのは1920年から29年の大恐慌あたりまでですから。

華々しき多文化のパリ時代

藤田は、まだ自分の芸術の方向性が決まっていない頃(つまり、乳白色の技法が完成する前)からも、ピカソ、モディリアニ等芸術家の集まりに参加する他、前衛バレエの草分けであるバレエ・リュスの舞台を観、エリック・サティやラヴェルといった前衛的な曲からダミアなどシャンソン、ジャズも嗜み、ジョセフィン・ベーカーのレビューも観るといった、美術以外の先端の芸術を積極的に見聞していきます。

特にバレエ・リュスやバレエ・スエドワの前衛舞台では、当時、ピカソ、ピカビア、レジェといった名だたるアーティストが舞台美術、衣裳を手がけています。藤田が前衛バレエの世界にアクセスしたことは、その後の成功にも大きく関わっていきます。

1921年に藤田オリジナル画法である乳白色の技法が完成・パリ画壇の日の目を浴びますが、当時はモダンアートが席巻しており、具象の裸婦像といった画題に方向転換したのは彼の戦略、モダニズム一色の画壇に対するいわば「逆張り」でもあったでしょう。乳白色の技法については藤田が秘匿していたため、1990年代後半からようやく研究が進められました。

1924年に、藤田はバレエ・スエドワから『風変わりなコンクール』というバレエ舞台の美術制作の依頼を請けます。バレエ・スエドワは、主催のロルフ・ド・マレの潤沢な資金力によって最新の照明技術を使い、興行的にはリスクのある前衛的な舞台を実行可能にしていきました。スエドワ自体は5年間の短い活動期間でしたが、解散後もマレは黒人レビューをプロデュースするなど、先進的な人間だったようです。そして『風変わりなコンクール』の舞台装置・舞台美術は新聞・芸術雑誌では好意的な評価がついたようです。1920年代の有名劇場は、いまだ19世紀から続く上流層の社交場としての機能が色濃く残っており、藤田もそれを存分に理解し利用していきます。

開演前や幕間休憩、あるいは終演後のロビーやホワイエでの立ち話が直接交渉での肖像画の依頼や絵の注文を受けることに大きく繋がっていくことになる。(…)佐野勝也『藤田嗣治の舞台美術と劇場空間』p51

フランス社交界においてオカッパ頭・ロイド眼鏡・チョビ髭の「藤田嗣治」「日本人画家の藤田」というブランドを浸透させていく戦略を精力的に実践していく。1920年代、藤田は劇場という上流階級の社交場で画家自身のブランド力を確立したといっていいであろう。事実、1920年代半ばから藤田への絵画の注文は急増していく。

パリ時代の乳白色の技法による作品群は私も観て心底から素晴らしいと思いますが、おそらく絵を描いていただけでは、一時的には画壇の注目を浴びても、後世にまでその名声が残らなかったかもしれないと私も思います。20年代の前衛芸術の先端であった「総合芸術」としてのバレエとの繋がりを築いたことにより、具象であっても、上流層の先鋭的な層へのアクセスが可能となり、確固とした人脈を作り得たのでしょう。

また、前回の一番最後にも書きましたが、こうした「多文化的」「自由で寛容な気風」「華々しい社交生活」といった彼の経歴や気質が、そのまま、日本帰国後の国家主義、挙国一致体勢へとねじれも無く移行したのは、私は経験的にも、さほど不思議だとも不自然だとも思っていません。これらがナショナルな志向へと連綿としていったのは何故か、その説明は難しいので、今回はこの辺で終わりたいと思います。

追記、藤田がパリ画壇での成功をおさめた経緯についての先行研究は、すでに色々あるはずです。

*1:佐野勝也『藤田嗣治の舞台美術と劇場空間』 P23

絵画で正史はどう描かれたか -藤田嗣治の戦争画の場合

この記事は前回からの続きです。

近年戦争画に注目されて、アート界ではちょっとしたブームのようになりました。つい数年前までは「戦争画に興味あります」などと言おうものなら他のアーティストにドン引きされることもありましたが。

私は歴史画というテーマで取り組んできてますが、美術史においては歴史画というと、かつて「正史」を描くことを担ってきたと。正史とはつまり、王朝や国などが編纂し対外的に正統であると示す歴史であると。

これは最初の打ち合わせの時に速水螺旋人さんが仰ったんですが、「めちゃくちゃナショナリスティックな信条の作家がその歴史観でもって描いても、面白い作品が出来るなら凄いことじゃないのか」、と。後日、漫画の世界では安彦良和の『虹色のトロツキー』がそうだとも仰ってました。私も愛読してきまして、速水さんの言うことも頷けます。

- 作者: 安彦良和

- 出版社/メーカー: 潮出版社/usio publishing

- 発売日: 2015/07/31

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

戦争画はなぜ横並びの技法で描かれたのか

藤田嗣治は私の大好きな画家です。図の左が本来の作風であって、右の戦争画の類は、藤田自身も自分のものとは違う何かとして描いてたんじゃないか、というお話をして参ります。藤田の大々的な回顧展は京都で10年前にあったのですが、戦争画の類はその時出展されておらず(確認したら『アッツ島玉砕』が出展されてました、記憶にございませんでしたw)、私は2012年になって、東京で初めて実物を見ることができました。彼の戦争画の第一印象としては、今まで見てきた藤田の丹念な仕事ぶりとは違って、量産体勢と早い納期のためか、一作にかけられるエネルギーをなるべく抑えた描き方をしているな、と感じました。配布資料の絵の具の説明でも書いてますが(コチラ)、戦前はまだ絵の具や下地剤もキャンバスも手作りする人も多く、そして藤田はパリの美術仲間のうちでもおそらく最も、画材について研究熱心な人だったのです。自分の手法を藤田はずっと秘匿していたため、1990年代後半になるまで、専門家にもどうやってるのか分からないところがありました。しかし現実に「画面に画材がちゃんと付着している」ので、藤田は数多くの実験をちゃんと試みて、経過観察というのをしていたわけですが、そうした試作は数ヶ月や数年を要しますから、1920年代はモダニズム全盛だったこともあり、絵画ではちゃんと試作やってみる作家は、そんなに多くなかっただろうと思われます。当時の絵描きは、試作やるよりも早く描いて出してしまいたいというタイプが大半だったと思います。それをよそ目に、藤田は研鑽の結果、藤田オリジナルの、清潔感のある優美な画面が可能になったのですが、誰の追随も許さない大変に優れた仕事だったと思います。

戦前は、アッツの前にもこういった群衆図の大作が何点かありました。

さて色んな美術展で色んな作家の実作を観ますと、数世紀前の作品でも、使われている絵の具や顔料によって、作家の経済状態、オファーしたパトロンの力というのが分るんです。

レンブラントは私も大好きな画家なんですが(ここも私が実際で観た作品縛りで挙げていきます)、左はイケイケだった時太い顧客がいた時代の大作で、これも素晴らしい出来でしたが、レンブラントって面白い人でして、ガラクタや骨董の買い過ぎて破産して、晩年の作になると、高価な顔料使えてないことが分ります。絵の具で生活の困窮ぶりが伝わってくるわけです。

それとは逆の例で、クールベですが、彼は社会主義者で農民や無名の人を描いたことで知られていますが、作品の実物を観ると良質な顔料が使われていまして、存外に裕福な人だったんだなと分ったりします。

話は藤田に戻しまして、戦争画になって、それまでの独自の技法は用いず、非常に簡略的に制作されていると。これは、陸軍美術協会の他の洋画家、御厨純一、宮本三郎など技法にかなり横並びな印象がありまして、彼らは一律に効率的な描き方というのを採用しているなと思われました。協会で兵士がモデルを努めたデッサン会は催されてたようですが、戦争画制作の研鑽会のようなものがあったのかどうかは、調べた範囲では出てきませんでした。

油彩では、グリザイユという手法がありまして、墨色、白、土製の茶色、或いは土製の緑色など、少数の顔料で、モノクロームに描くというのがあるのですが、ルーベンスが特にこうしたラフ・スケッチを数多く残しています。そして、実作作品の下描きにおいてもこのようなグリザイユをします。本当に下描きだと、上から描画していくので後世の人間は見ることが出来ませんが、

私の作品の下描きの時の写真ですが、絵の下層ではこうしたグリザイユ技法で描き、上層で、赤や青といった固有の色を載せていきます。(完成写真はコチラ)ルーベンスがグリザイユを沢山残してるので、描画層に覆われた下描きの分析が後世に行われました。

『アッツ〜』の部分写真です。少ない絵の具数で完成されていますが、これもグリザイユ的な手法と見ました。世田谷の宮本三郎の美術館にも行って観てきましたが、戦後は様々な画法の探究、試行錯誤をしていて、藤田と同じく宮本も、陸軍美術協会でやっていた時とは全く違う技法探究をしていました。

航空戦の絵の場合も、カメラ位置が特殊でしかもだいたいが構図が優れているので面白く見えるんですが、描画層がかなり簡略化されていて描き込みが浅く、この作品でもタブローとしては物足りなさを感じました。実際に鑑賞するタブローとしては物足りなくても、写真写りメディア写りは良い作品、というパターンです。

戦時中は絵の具は配給制にあり*1、使われているのはいずれも土系の安ものが中心で、このアッツ玉砕も、70年経て絵全体がかなり暗く変色してるものと思われます。描いた当時はもっと明るかったのではないかと考えています。戦後しばらくの間、保存の悪かった時期があったのかもしれません。で、更に意地悪な見方をしますと、パリ時代からの画材のストックが家にあったのかどうか、家に上等な絵の具のストックがあって、それを出し惜しみして配給の絵の具で描いたのではないかと思いましたが、これも私の推測に過ぎません。パリ時代の作品は色彩も深みも美しく残っていますが、それらとは違い、戦争画では藤田自身、短期に消費されるものとして描きとばしたのではないかと思えます。

大戦末期になると『アッツ〜』のような凄惨な描写も陸軍から協会にオファーはされていまして、宮本三郎『飢餓』もアッツ島玉砕図の同年1943年に発表しています。

「厭戦気分を催しかねない凄惨な描写」に関しては藤田は、当時のインタビュー記事やエッセイによれば、ひたすら絵描きとしての興味で描いてた、と思わせるところがあるようです。つまり特に政治的な主張は無かっただろうと。これに関しては、祭りの喧噪好きで柔道の嗜みもあったこと等から、『アッツ〜』を、取っ組み合いの様子を描いて腕を振るってみたかったのではと分析した河田明久氏の評論があり、絵描きの私としては説得力があります。*2

藤田当人も「一つ私の創造力と兼ねてからかいた腕試しという処をやって見ようと今年は一番難しいチャンバラを描いてみました」と、これをチャンバラと称しています。*3

また、Twitter上で戦争画についてミリタリーに詳しい方々から、美術の人間ではとうてい気付けないような色々なご指摘や説明を頂きました。承諾を得て、ここで紹介をしていきたいと思います。

レンダリングしながら、今日はとある参考のため美術手帖、他、課題図書を読む作業。 pic.twitter.com/wPdBiT8Gc0

— 涌 (@YOW_) 2015年8月18日

美術手帖の戦争画特集号、真ん中の日本美術史的な、戦争画を描いていた各作家についての紹介記事と、宮本三郎さんらの座談会の再録は興味深い。現代作家の対談の方はおもんない @YOW_ pic.twitter.com/Nfvg6Sgghh

— 涌 (@YOW_) 2015年8月25日

.@t_wak なるほど!兵士や兵器の位置も描く時は考慮しないとというのは、当たり前だけど、観てる時は気がつきませんでした。

うむむ。ありがとうございました。戦争画を語る際は、こうした軍事に明るい人を召還した方が良いということを今後申し上げたい。https://t.co/vlZJGsO4am pic.twitter.com/Wan140cppJ

— 涌 (@YOW_) 2016年2月29日

速射砲ってこういうのでしたか。この間の解説から、なんか勝手に、タンク状で装甲が周りにあるようなのを想像してました。 @YOW_ pic.twitter.com/EHuEZbHYKY

— 涌 (@YOW_) 2016年2月29日

@YOW_藤田画伯ご自身は軍事の専門家ではなく絵画表現上のこともありますので、兵士のポーズをスケッチしたものをコラージュ的に配置する中で、ざっくりとした想定でこちら向きの砲手を一人描いて手前の砲のイメージを喚起させようという構想で配置された程度かもしれません

なるほど。父が軍医長で、軍の組織に体験入営もさせてもらったりで、色々取材は出来たり馴染みはあったみたいですね。@furutakatoyo

藤田に政治的マニフェストはあったか

鴻英良さんによる、藤田の随筆などで1912年の大逆事件や当時の社会主義運動に関する発言・記述の”欠落”に着目し、そんな彼の「不自然」について書いた評論があります。*4 更に興味深いのは、藤田は1929年の大恐慌がきっかけでパリに見切りをつけ、1931年から約2年、中南米を旅をしていますが、パリ時代からディエゴ・リヴェラ(メキシコ帰国後に共産党入党)との交友があり、メキシコ旅行の際はリヴェラ、シケイロス、オロスコといったメキシコ壁画運動の作品を観て感銘した旨の発言はしているのですが、政治的意味合いを見て取ったことについては一切黙していたと。逆にこうした社会運動について批判や嫌悪や冷笑を示した記録も、見当たらないようです。シケイロスやオロスコ、リヴェラというと、ストレートな当時の政治表現をする作家なので、某かの反応を拾えないのは、奇妙に感じます。

藤田嗣治の研究者・林洋子氏は『藤田嗣治 - 日本が生み、パリが育てた「多文化」の画家』と題した講演でこう説明しています。

1930年代の中米、特にメキシコはヨーロッパからシュルレアリストや共産主義者が訪れるなど、文化的に多いに活況を呈した場所でした。藤田が中南米に「逃避」したのは、あくまでもフランスの文脈からでしょう。当時の日本人にとって、この地域はひたすら移民先だったのです。

藤田自身は、リヴェラやメキシコの作家たちの仕事についてこのように好意的に書き残しています。

更にメキシコは新しい美術を生んだ国である。新人ジエゴ・リヴェラ。ジョーゼ・クレメント・オロスコの両大家の名声は北米ニューヨーク、シカゴは勿論カリホルニア地方にてはメキシコ同様広く伝播されて、世界的大家として敬されて居る。其他、シキヱロス。モンテネグロを初め青年画家にも有名な人がいる。

(…)

大成した現在はロックフェレールの壁画を描き、一メートル四方四百ドルすなわち千二百円の割合で収入を得ているという。メキシコの歴史、主に革命戦等を描きさらには機械文明を主題とした個性のある天才である。泥のような代赭色とかいうメキシコの独特のローカルな暖色を使用し壁画に直接に複雑した構図で描いている、オロスコの名前と共に有名であり、ことに北米の人は悉く知っている程である。

研究者の林洋子氏も市川慎一氏も、藤田について「あまり論理的な人間ではなかった」と見ています。私は、彼の文章や作品を観て、非常に知的な人間だったとは思いますが、社会情勢を大局で見たりする能力だけが欠落していたのか、充分知的だっただけに奇妙さを感じました。ただ、藤田の父が、朝鮮総督府で軍医長にまで昇格した人でその父を心から敬愛していたようで、このことから、いわゆる社会問題一般が、彼の身上から他人事だったということかもしれません。

日本帰国、超エリートとしての矜持

ところが一方で、1944年5月の雑誌に寄せた『戦争画制作の要点』という藤田の文章からは、藤田が陸軍美術協会や戦争画を自分が牽引するんだという高い志しやエリートとしての自負心があったことが読み取れます。

映画『FOUJITA』の小栗康平監督はインタビューで、「西欧の個人主義や近代主義を知ってる人だった」と語っていましたが、1920年代というと、欧米も日本も束の間の自由と平和を謳歌できた時代で、その頃に彼は大都市パリで成功したわけで、近代社会というものと個人主義の価値を知った人だったと考えても良いのではないかと。こうした洋行帰りのエリートの美術家たちが、「戦争になったら急にパッと国家主義に目覚めた」というのではなく、かつての1920年代のパリでの華やかな社交生活の経験、というものから、日本の挙国一致への意思・ナショナルな思想に到達というのが、わりに、彼らには連綿と連続していることだったのではないかと考えます。

敗戦後、藤田はデマも含めて戦争責任を責められたので、日本を捨てフランスに移住しています。デマに基づく批判にも見舞われたゆえか、「日本画壇は早く国際水準に到達してください」とか「日本人は早く大人に成長しろ」といった捨て台詞をして行ったのは有名です。この戦後の画壇のいわゆる戦争責任追及を藤田に「引き受けて下さい」と泣いて依願したのは、同じく戦争画で旧知だった内田巌だったということです。*7 そんな

内田が戦後は日本のプロレタリア絵画を牽引する「書記長」になるのですが、やがてその名も忘れ去られるのは皮肉なものです。

一方で、藤谷は西欧の個人主義が身についてるゆえの、捨てセリフだったんじゃないかとも私は思いました。というのも、それで私が思い出したのは、丸山眞男の論文で、極東裁判での被告の自分の意思の無い、抑圧移譲をさらけた答弁だったのと、対して、ニュルンベルグ裁判でのナチスの被告たちによる、確固とした自分の意思による政治的選択だったんだとした、開き直りともとれる自覚的な答弁とを比較した有名な論文ですが、それを思い出させるような、捨て台詞でもありました。

次は、藤田のパリ時代の成功について、書いていきます。http://d.hatena.ne.jp/YOW/20160312/p1

*1:画材配給についてサクラクレパスの記事:http://www.craypas.com/target/senior/colum/0909.php 配給でどんな顔料や油が使われていたかなど国立国会図書館で検索したが出てこず、こうした古株の画材メーカーに質問してみるのも手だが、今回そこまで調べませんでした。

*2:河田明久『笑う、転ぶ、叫ぶ、泣く--藤田嗣治と「とっくみ合い」のモティーフ』2006年:http://ci.nii.ac.jp/naid/40007313023

*3:ユリイカ2006年藤田特集号の大塚英志の文章より抜粋。瀬木慎一『書かれざる美術史』に紹介されているようです。http://www.gei-shin.co.jp/comunity/24/14.html より「藤田は『アッツ島玉砕』を制作中の昭和十八年八月十九日に、木村荘八に手紙を送っている。その手紙が瀬木慎一の『書かれざる美術史』(芸術新聞社)で紹介されている。」

*4:鴻英良『藤田嗣治の疑惑』2006年:http://ci.nii.ac.jp/naid/40007313020

*5:市川慎一『メキシコと日本人画家--Diego Riveraと藤田嗣治』(2005)より抜粋:http://ci.nii.ac.jp/naid/40006934430

*6:藤田嗣治『メキシコを顧みて』1934年 市川慎一『メキシコと日本人画家--Diego Riveraと藤田嗣治』(2005)より抜粋:http://ci.nii.ac.jp/naid/40006934430

*7:佐野勝也 博士論文2013年 p124-125 :https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/44411/1/Gaiyo-6385.pdf

現代美術における引用と、歴史文化の「動員」

昨年12月19日、東京本郷にて、『歴史を描くこと ―絵画と、漫画や映像のストーリー芸術と―』というトークイベントを開催しました。漫画家の速水螺旋人さん、社会学者の北田暁大先生、社会学者の稲葉振一郎先生にご登壇頂きました。

私の提示した「美術で正史を描くとはどういうことだったか」で時間が押してしまって、ストーリー芸術における偽史ものの話があまり出来ず、問題提起の前の段階の、背景説明の段階で結構時間使ってしまいました。ストーリー芸術の話をして頂くのが短い時間になり、残念でしたし、皆様に申し訳なく思ってます。

私の発表は、なにぶん美術史専門家ではないので、自分が直に鑑賞した作品について同じ描き手としてどう考えたかを中心に、あとは調べたことを付け加えました。

私の一通りの発表後、北田先生と稲葉先生から「考えるポイントが幾つかありました、」と言われましたが、時間の関係で「HOW(いかに描くか)」と「WHAT(何を描くか内容)」の問題についての一点だけ触れられました。(HOWとWHATの話については来月に書きます。)

「偽史を描くとはどういうことか」については、私も連作作品で偽史を描いてはいますが、ストーリー芸術での事例の知識が乏しく、稲葉先生からは存在論の話も出て、自分の手に負えないところがあります。ひとまず、ここでは「正史を描くとはどういうことか」の内容と、そこに至った問題点を上げておきたいと思います。

歴史ものと時代もの

レジュメを考える際、稲葉先生のご著作『モダンのクールダウン』を手がかりに、また、途中で稲葉先生から直接、助け舟の手がかりを頂きまして、歴史と言っても時代ものではなく「歴史もの」について話すこと、「正史を描くということ」と「偽史を描くということ」の二つを二本柱立ててみるということにしました。

ちなみに「時代もの」とはつまり時代劇の類いのことで、稲葉先生曰く「終わらない江戸時代(終わらない夏休み、終わらない学園生活と同じく)」、ローカルなお約束とガジェットを弄くったり操作することによって形作られる物語であると。ファインアートでは、山口晃さんの作品がまさに「時代もの」に当てはまるかもしれません。著書では、時代ものに類うものとして、ジャンルSFやジャンル・ファンタジーが取り上げられてもいます。

最初私がずいぶん悩んでしまったのは、美術の方から何か話をしようと思っても、良い例というのが中々浮かんでこないことでした。観に行った展覧会数が少ないせいもあるのですが、現代の作家の話がなかなか良い例が思い浮かばない。打ち合わせの段階で、ストーリー芸術の話で盛り上がってるところへ、美術の方ではこうですという話がどうも挟みにくいなと感じました。19世紀歴史画からのナショナリズム、オリエンタリズムとの関連について話をしようかとも思ったのですが、これも、私だけでは荷が重いテーマでした。例えば歴史画の衰退を招いたのは何だったのかな、と考えてみますと、まず絵描きたちが正史を描くことを担おうとしてきていたこと、そして1930年代からグリーンバーグ等モダニズムの批評家から歴史画、リアリズム批判が出てきたと。抽象表現の隆盛と現在の狭間に、コンセプチュアルアートがある、という流れが思い浮かびます。現在、日本では戦争や戦争画をテーマに発表しだした日本の作家はいますが、いきなり「戦争」といっても「今の自分等にはリアリティも無い」という実感から出発せざるをえず、とりあえずアートの文脈とやらに沿わせて、せいぜい異なったコンテクストのモノ同士でくっつけた「萌えと戦争」「カワイイと戦争」や、自意識系の作品が、『美術手帖』2015年8月号*1や、『戦争画とニッポン』*2という本でも紹介されています。「そんなのセカイ系でしょ、もう古い」と指摘がされました。セカイ系とは、主人公の自意識と戦争状況などが直結してるような、中間の背景が無く、自分と超遠景の背景しかないという構造の漫画やアニメを差しますが、そうしたセカイ系が今まだ連綿と、漫画でもファインアートにおいても出てきています。特にファインアートで、そこからまた歴史画やろうかという人が果たして出てくるのか、面白い表現が出てくるのかは、よく分かりません。

また稲葉先生から「なぜ歴史画を現代にやるのか、小倉さん自身は未だ分らず踏み出しているのではないか」と訊かれたのですが、育った環境で近現代史に子供の頃から関心を持つようになったのと、情操教育に熱心だった親に古典の美術展をよく観せてもらっていたので目だけは肥えていたのと、ポストモダニズム以降、リアリズムの具象で近現代史を扱ったりストーリー性の強い絵画をやるというのが国内外でもちょうど空席状態だった、といった戦略的理由もあります。確かにジャンルとして廃れたリアリズムの歴史画を今やるとなると、構想をよほど固めておかないと、一見して風俗画と区別されないものになります。また、もう一つ、北田先生と稲葉先生に指摘頂いたのは、歴史的出来事には既に強い引力があり、その引力に作品が負けるということは考えられないか、と。その指摘について、また後ほど考えてみたいと思います。

当日の話では、「正史を描くこと」の前に、戦後、近現代史を扱った作家・作品の紹介をかいつまんで致しました。

その次に、正史を描いたものとして、明治神宮聖徳記念館絵画館についてと、藤田嗣治の戦争画。

その次に、フランスの美術アカデミーとロマン派について。この3つに話を分けました。

この日付では、戦後の近現代史を扱った作家について、話したことと、新たに内容を付け加えて書いていきます。内容は、森村泰昌さんと、昨年開催されたディン・Q・レ展についてに、絞ります。

来月再来月に、「正史を描くこと」の内容を書き出したいと思っております。

森村泰昌と、引用のスノビズム

セルフポートレートで歴史の中に入り込む作風では、シンディ・シャーマンと森村泰昌さんがパイオニアでした。後に1994年『フォレスト・ガンプ』という映画が公開されました。

『Untitled Film Stills』シリーズはシャーマンの出世作になりました。上の一点では、架空のヒッチコック映画のスチール写真のようです。

森村さんの『なにものかへのレクイエム』シリーズは兵庫県立美術館での大々的な回顧展で観ました。マッカーサー天皇会見の引用のですが、私のものとは半年くらいの僅差で、森村さんに先を越されてしまいました。まあ内容はまた違うので良いかなと。

森村さんの『なにものかへのレクイエム』シリーズは兵庫県立美術館での大々的な回顧展で観ました。マッカーサー天皇会見の引用のですが、私のものとは半年くらいの僅差で、森村さんに先を越されてしまいました。まあ内容はまた違うので良いかなと。チャップリンの『独裁者』、三島由紀夫の檄、アンリ・カルティエ=ブレッソンが撮った尋問されるゲシュタポ女性。他に、1920年のレーニンの演説を模して釜ヶ崎で撮られた映像も出品されていました。

これは南ベトナムの少将がゲリラを処刑している有名な写真の引用ですが、1992年にタイのアーティストで、ベトナム戦争時の有名な報道写真のパロディを、写真作品にして出してる人が既にいます。

今のアートシーンで、歴史をテーマにしてる人となると実際少ないと思うのですが、こうした歴史的場面をモチーフにしたとか美術史上の有名作品を引用した作風となると、アートマーケットではよく見られる傾向があります。

上の2点はニューヨークのチェルシーで観た作品で、クールベの『世界の起源』引用と、右が、中国で縁起物として描かれる馬を模してますが、金網で作られています(この作家さんだけ名前が分りません、すみません)。*3

真ん中左は『メデューズ号の筏』、右は台北のフェアで出品されていた大作で、山水画を模してますが、虫ピンを点描状に刺して形作られています。下2点は同じく台北のフェアにて、左はタトリンの第三インターナショナル塔で、右は唐時代の俑ですね。いずれの作品も完成度はとても高いものです。あと、ニューヨークのミッドタウンでは、毛沢東のアイコンを使った違うアーティストによる作品が何点も見られました。こうした、美術史の引用ということでは、似た表現が各国で今後もドンドン出てくるでしょうし、ほとんどの場合、スノビズムとパロディの域です。一方、アートを買う客側にとっては「ラグジュアリーなアートが欲しい」のであり、ラグジュアリーさということであれば名作の引用・スノビズムであっても充分なのであり、私にも「自分の室内を飾る」ことを考えれば、そうした消費者側の気持ちはよく分かります。そうなると、あとはひたすら、手法(HOW)のバリエーションで差別化するしかない。そして私も引用を多用していますが、引用は、見る人に伝わり易い利点がある反面、こうしたただ横に広がるバリエーションを追求することに、なり易い。思わず、引用を詰め込んでもスノビズムには陥らなかったゴダールを、改めて尊敬してしまいます。

また、歴史を扱った作品というと、私もそうですが、リアリズム表現と結びつきます。リアリズムといっても再現描写を目指すだけなら、それはまさにグリーンバーグが批判していた「キッチュ」に他ならないでしょう。絵画のリアリズムについては、改めて再来月に書き出したいと思います。

歴史文化の「消費」と「動員」

今年の森美で展覧会のあったディン・Q・レという方ですが、元は南ベトナム出身で、ベトナム戦争後まだベトナムにおられたようですが、ポルポトの侵攻を避けて1978年にアメリカに渡ったという方です。枯れ葉剤による結合双生児や共産党などベトナム戦争を題材にしてますが、彼はアートワールドで成功するにはとりあえず「アートの文脈」とやらに乗せねばならないと考えたのか、その結果こうしたポップな表象に行き着くという、スーパーフラットでポストモダンにおいては何でもポップで趣味的(共産趣味など)になってしまう、そこがなんともモニョモニョする展覧会でした。

ここで創作であり且つ「消費されている」という言葉を使いたくなるのです。コミックやほとんどのストーリー芸術の場合、複製による鑑賞が基本であり、オリジナルに対し「礼拝的鑑賞」とかサイトスペシフィックの問題があまり起こらないので、ディン・Q・レの一連の展示内容が漫画として発表されていたら、私もあまり気にならなかったかもしれない。森美術館のような場所に展示されたとたん、何かイヤらしいものになってしまう。いわゆる「ホワイトキューブ批判」ですね。

先に紹介した第3インターナショナル塔を模した作品も、タトリンやソ連の歴史に所縁のある人の元・場所にあるのでなく、所縁の無い現代作家がアートフェアとかに出展されていると、「タトリンが動員されてる」とか「歴史文化が消費されてる」という感じを持ちます。ディン・Q・レ展にしろ、アートワールドの文脈に則ってると観てしまうと、途端に「消費されてるな」と感じる。

- 作者: 稲葉振一郎

- 出版社/メーカー: NTT出版

- 発売日: 2014/09/19

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

アレントはマルクスだけでなく、ギリシャ哲学における労働観も念頭にしているようですので、娯楽は生存のための休息として考えられ、対して文化は「生存のためにやる労働から自由」な状態での活動や創作ということになります。

(…)彼女にとって今日の大衆社会における「文化の危機」とは、消費の対象としての娯楽が商業化されて公共世界の前面を占拠してしまい、文化・芸術の生息の余地を狭めてしまうということそれ自体ではありません。そうではなくて、文化・芸術が商業的消費の対象とされてしまう、ということです。

本格的な文化の破壊は、単なる文化の商品化を通り越し、文化が商業的娯楽生産のための資源として乱獲され、搾取されるところからはじまるのです。

消費と似た意味合いで「搾取」という言葉もありますね。

アレントの話を部分的に抜き出すと誤解が生まれそうな気もしてきたので、アート関係の方には実際にこの本を読んで頂きたいのですが、「消費」から芸術の「所領から資本化へ」という話に移ります。それは、ロザリンド・クラウスの『オリジナリティと反復』にて「最初の近代芸術」と書かれたロダンの「地獄の門」の例も思い起こさせます。

可動性とは売り買いできること、換金できることであって、その存在意義はもはや世界の部材となることではない。売れるということは、換金されてそれ自体としては消滅する、ということである。つまり全面化した商業世界の中には、「作品」を消費材に、つまりは「仕事」を「労働」に買えてしまう力が働いているのです。

「作品」が消費材に変わるということは、また同時に財産が公私の境界を構築する、いわば「所領」から、単なる商品としての「資本」へと転形する、ということでもあります。このように考えるならば、娯楽と文化の対比は、「労働=(資本主義的商品)」と「仕事=作品」との対比に、ちょうど対応する、ということになります。

この芸術作品における、所領から資本化への話は、西欧の政治思想史等の知識を経ないと、なかなか理解されにくいかもしれません。芸術界隈ではすぐベンヤミンのアウラの話になるところですが、文化や芸術作品も近世までの場所に由来した「所領」から近代以降の資本化とは、固有性を亡くし、等質な商品の連関へと投げ込まれるようになったことである、と。そして資本化から、物量的動員による「テーマパーク型環境」の所与性の問題(または動物化)へと本では繋がっていきます。

私が芸術作品に対しなにがしかの由縁にこだわり、自分の創作においては、知識の詰め込みによってその作品を作った「由緒」のようなものを強引にでも作り上げ制作するという、端から見るとどうでも良いと言われそうですが、まどろっこしい手順を踏むのは、こうした西欧政治思想などに親しんだことの影響はあるなと改めて思った次第です。

来月再来月に、今回の続きで、「正史を描くということ -藤田嗣治と戦争画」、「正史を描くということ -アカデミズムとロマン派」について書き出していこうと思います。

*1:

*2:

彷徨えるイコンと、彷徨ってるわけではない私

あけましておめでとうございます。

昨年は、社会の芸術フォーラムに大抜擢頂きまして、色んな出会いに恵まれた一年でしたが、年の前半は下描きの制作と模型制作、後半はロマン派等について勉強に偏っていたので制作は遅々として、これから100号4枚完成させるために、速筆のドラクロワ先生に降りてきて憑いてもらわねばなりません。

2014年から2015年年明けに描いたこの絵。二月革命シリーズの一枚です。そう言えば、↑この作品タイトルをまだちゃんと決めてないのです。仮のタイトルです。

二月革命シリーズでは色々年表書いたりして悩んだ挙げ句、政争的な場面は一切カットして、宗教アナーキズムや、マイノリティ宗教とメシアニズムの草の根運動、あとは革命前後のバレエ・リュスやエイゼンシュテインなどのロシア芸術に着目することにしました。

背景はマレーヴィチによる有名な「0,10」展の引用、「0,10」展自体が、ロシア正教での「イコンコーナー」を模したものになっていました。

「ロシア革命、ソヴィエト史関連収集」http://togetter.com/li/439809?page=14 にて色々調べてたのを元にしてるんですが、自分の専門外のことゆえ、自分の言葉では表現しづらく、ツイートの引用のみ挙げておきます。トルストイのキリスト教ユートピア思想と、日本の農本ファシズムが繋がっていったりして面白いのですが、どこまで作品に反映できるか(笑

あと、「いかに描くか:HOW」と「作品の内容:WHAT」の話を先日のトークイベントでしまして、今続きを考えたりしています。

「相互扶助やキリスト教アナーキズムによるユートピア現出」「イエスの省や山上の垂訓、シンクレティズムとの関連が見られる」これが日本の右翼にも影響を与えてたと,丸山 / “トルストイ運動 - Wikipedia” URL

あれだ、聖フランチェスコみたいな

『アンナ・カレーニナ』完成頃(1876年?)に急に鬱っぽくなって、原始キリスト教と無政府主義に走ったと。社会キリスト教とな? / “レフ・トルストイ - Wikipedia” URL

社会的キリスト教にキング牧師の名が。トルストイはガンジーとも交流があったと。『アンナ・カレーニナ』『戦争と平和』は映画しか観てないので、トルストイ像はよく分からない。『イワンのばか』くらいしか読んでない

日本の農本ファシズム ⇒ トルストイ運動からの影響 ⇒ 無政府主義 ⇒ &非暴力 ⇒ キリスト教社会主義 ⇒ ガンジーとキング牧師という連なり。ハフハフ…

ファシズム自体がそんな明確な思想的ビジョンが出来上がってたわけでもないので、社会主義とも中央集権主義とも共同体主義ともアナキズムとも、無節操に関係していくというのはそれほど奇妙なことでもない

農本主義の、日ソの違いは、日本では労働者はファシズムの観念的にも政府の政策的にも注目度が低く農村に重点が置かれていたのに対し、ソヴィエとではそれが逆転してると。農村は相当な搾取の対象だったが、白軍によって地主が復活することを怖れて当初は共産党に従ってたと

それでは、本年もよろしくお願い致します。