藤田嗣治のパリ時代のサクセス -FoujitaはなぜFoujitaになったか

この記事は前回の『絵画で正史はどう描かれたか -藤田嗣治の戦争画の場合』からの続きです。

最初は藤田嗣治が戦争画描いた背景みたいなことを調べるだけのつもりだったのですが、副次的にパリ時代にどう成功していったかを知ることにもなりまして、まあせっかくだからそれもここに書いてみようかということになりました。キッカケは著述家の若林宣さんのツイートで紹介された、舞台芸術の研究の博士論文です。

佐野勝也氏によれば、調査で分ったのは1923年から1951年にかけて9作品の舞台美術を手がけており、渡仏前は、帝国劇場の装飾壁画制作を手伝ったり、背景部のアルバイトもしたりしたようです。*1

ただし「藤田が舞台や劇場技術に関連した言述は非常に少ないことが確認されている」とあり、舞台芸術について何か一家言するのは控えていた様子です。それでも藤田なら、舞台芸術が当時のモダンアートや未来派運動で「総合芸術」として期待されたジャンルであることは、認識出来たはずです。また、帝国劇場は「最先端の調光機を備えたものだった」ようで、ここでのアルバイトが後年に能やバレエといった舞台美術を手がける際に役立つ経験だったろうと思われます。

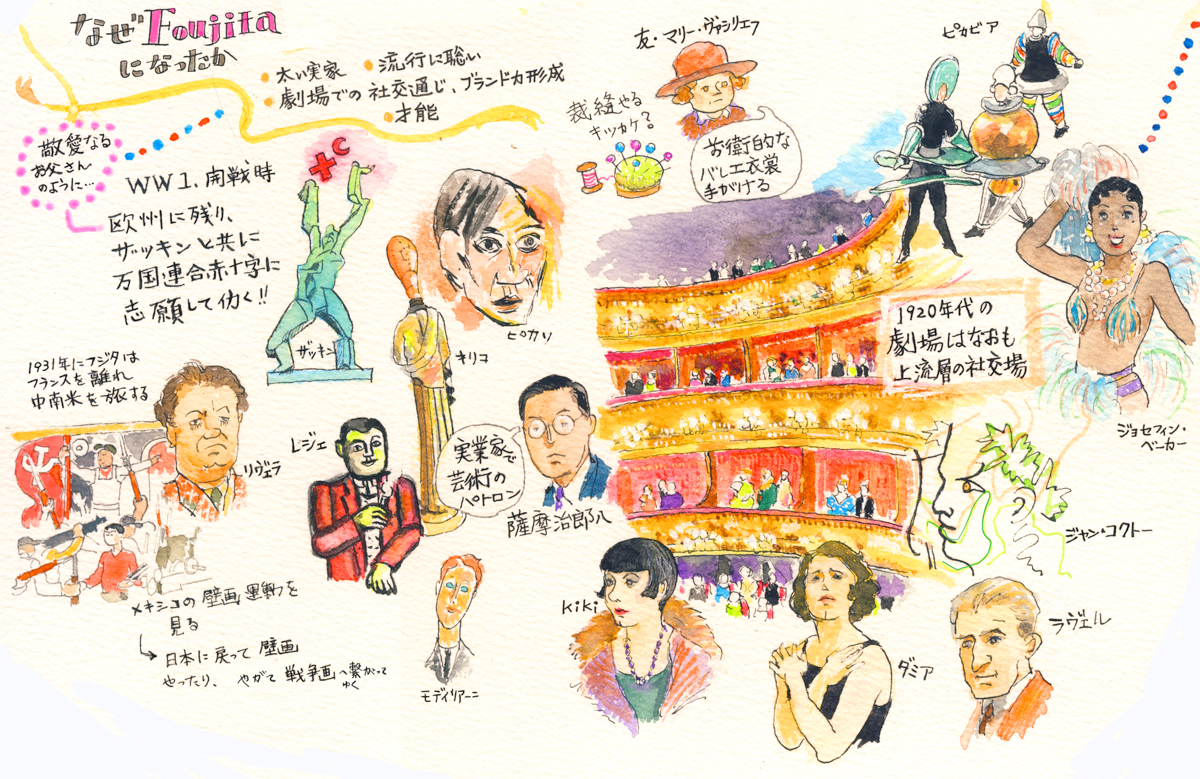

佐野氏論文は藤田の舞台芸術はどうであったかを中心に書かれたものですが、残された写真資料やスケッチ等も少なく(藤田は意図的に残さなかったのか)、また基本的に、ある程度の評価は出来るものの、パリのアーティスト仲間だったピカビアやレジェ、ピカソが行った舞台美術に比較するとどうしても新規性や話題性には欠けるところもありますし、藤田もそれを随筆で認めています。

彼にとっての舞台芸術は、本人が想定していた以上に、何よりも人脈と絵画を売る顧客を開拓する場となっていったわけです。

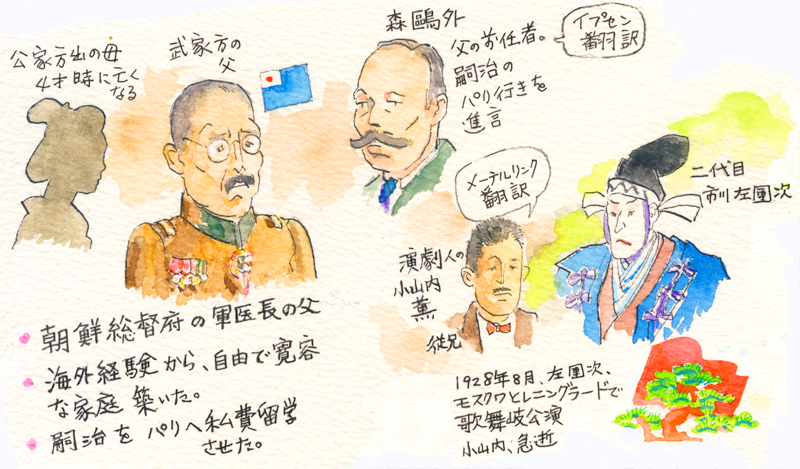

恵まれた出自と境遇

舞台芸術にアクセス出来るキッカケになったのは従兄の小山内薫、軍医長の父は芸術家になるという息子のことで森鴎外に相談、そしてパリ留学を薦めてもらったという、経済的にも文化資本にも相当に恵まれた出自でした。パリに出てしばらくモダニズム、キュビズムの席巻で埋もれた存在でしたが、第一次大戦開戦後も藤田は私費留学だったこともあり、ヨーロッパに留まることが出来ました。官費で留学していた多くの日本人は帰国せざるを得ず、ここでパリに留まれなかったら、後のパリ画壇成功にも繋がらなかっただろう、と佐野氏は述べています。1913年に渡仏しましたが、なにせ、第一次大戦開戦が14年、終戦が18年、藤田が画家として開花しヨーロッパで活躍したのは1920年から29年の大恐慌あたりまでですから。

華々しき多文化のパリ時代

藤田は、まだ自分の芸術の方向性が決まっていない頃(つまり、乳白色の技法が完成する前)からも、ピカソ、モディリアニ等芸術家の集まりに参加する他、前衛バレエの草分けであるバレエ・リュスの舞台を観、エリック・サティやラヴェルといった前衛的な曲からダミアなどシャンソン、ジャズも嗜み、ジョセフィン・ベーカーのレビューも観るといった、美術以外の先端の芸術を積極的に見聞していきます。

特にバレエ・リュスやバレエ・スエドワの前衛舞台では、当時、ピカソ、ピカビア、レジェといった名だたるアーティストが舞台美術、衣裳を手がけています。藤田が前衛バレエの世界にアクセスしたことは、その後の成功にも大きく関わっていきます。

1921年に藤田オリジナル画法である乳白色の技法が完成・パリ画壇の日の目を浴びますが、当時はモダンアートが席巻しており、具象の裸婦像といった画題に方向転換したのは彼の戦略、モダニズム一色の画壇に対するいわば「逆張り」でもあったでしょう。乳白色の技法については藤田が秘匿していたため、1990年代後半からようやく研究が進められました。

1924年に、藤田はバレエ・スエドワから『風変わりなコンクール』というバレエ舞台の美術制作の依頼を請けます。バレエ・スエドワは、主催のロルフ・ド・マレの潤沢な資金力によって最新の照明技術を使い、興行的にはリスクのある前衛的な舞台を実行可能にしていきました。スエドワ自体は5年間の短い活動期間でしたが、解散後もマレは黒人レビューをプロデュースするなど、先進的な人間だったようです。そして『風変わりなコンクール』の舞台装置・舞台美術は新聞・芸術雑誌では好意的な評価がついたようです。1920年代の有名劇場は、いまだ19世紀から続く上流層の社交場としての機能が色濃く残っており、藤田もそれを存分に理解し利用していきます。

開演前や幕間休憩、あるいは終演後のロビーやホワイエでの立ち話が直接交渉での肖像画の依頼や絵の注文を受けることに大きく繋がっていくことになる。(…)佐野勝也『藤田嗣治の舞台美術と劇場空間』p51

フランス社交界においてオカッパ頭・ロイド眼鏡・チョビ髭の「藤田嗣治」「日本人画家の藤田」というブランドを浸透させていく戦略を精力的に実践していく。1920年代、藤田は劇場という上流階級の社交場で画家自身のブランド力を確立したといっていいであろう。事実、1920年代半ばから藤田への絵画の注文は急増していく。

パリ時代の乳白色の技法による作品群は私も観て心底から素晴らしいと思いますが、おそらく絵を描いていただけでは、一時的には画壇の注目を浴びても、後世にまでその名声が残らなかったかもしれないと私も思います。20年代の前衛芸術の先端であった「総合芸術」としてのバレエとの繋がりを築いたことにより、具象であっても、上流層の先鋭的な層へのアクセスが可能となり、確固とした人脈を作り得たのでしょう。

また、前回の一番最後にも書きましたが、こうした「多文化的」「自由で寛容な気風」「華々しい社交生活」といった彼の経歴や気質が、そのまま、日本帰国後の国家主義、挙国一致体勢へとねじれも無く移行したのは、私は経験的にも、さほど不思議だとも不自然だとも思っていません。これらがナショナルな志向へと連綿としていったのは何故か、その説明は難しいので、今回はこの辺で終わりたいと思います。

追記、藤田がパリ画壇での成功をおさめた経緯についての先行研究は、すでに色々あるはずです。

*1:佐野勝也『藤田嗣治の舞台美術と劇場空間』 P23