ルイス・ブニュエル『皆殺しの天使』レビュー

ルイス・ブニュエル DVD-BOX 1 (河と死/皆殺しの天使/幻影は市電に乗って旅をする)

- 出版社/メーカー: 紀伊國屋書店

- 発売日: 2006/03/25

- メディア: DVD

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

今回は『皆殺しの天使』のレビュー書いてみる。

作品概要

これは『十五少年漂流記』『蝿の王』みたいな、漂流ものの一種と言っていいのだろうか。*1

話の舞台は孤島ではなく、あるブルジョアジーのお屋敷の中にある、華麗な調度による音楽室で、「漂流」しちゃうという話。音楽室には贅沢な造りの長椅子、床一面長い毛足の絨毯が敷いてあり、立派なグランドピアノが設えてある。屋敷には電気も水道もちゃんと通っている。

映画の最初、屋敷の建つ区画に、「神の摂理通り」と書いた標識が映るのだが、これがこの物語を象徴してもいる。主のノビレ卿夫妻がオペラ会場先で会った友人や音楽家を大勢連れて帰って来る。20人もの紳士淑女はそれぞれ立派な夜会服を着こなしている。ノビレ邸に夕食に招かれてやって来た。

その矢先、客と入れ替わりにそこのメイドや給仕やコックらが、理由もなく、辞めて出て行く。彼らはネズミが山火事を予知したかのように、いきなり暇とって出て行ってしまう。ノビレ夫妻は客のを待たせているため、追いかけて出るわけにもいかない。食事はなんとか用意されていた。

食後全員が音楽室に移動した。

歓談している内、やがて、理由は分からないが、誰一人として「音楽室から出られない」状況に何とはなしに気付きだしていく。みな部屋の敷居をまたぐことが出来ず、誰もが手前で何故か躊躇している。ノビレ夫妻は、使用人たちはこの現象への予感があったため逃げたのかと気付く。食べ物も無い、排せつだってある。なのに何日も部屋から出られない。

オペラ帰り来た時は見事だった夜会服も化粧も、汗と垢とで、よれよれになっていく。

人々は「何のきっかけで帰られなくなったかしら」思い返すと、やがて、いかにも些細なところで何かの地雷・トリガーを踏んだような気がしてくる。

そういえば最初の夜は、いつまでも客たちのお喋りが止まなかった。

ノビレ卿は「私にひとつ提案があります。どうか少しだけ、口を閉しょう、そして全員で抜け出す『目的』を、断固たる意志で持ちましょう!」

余計なお喋りはやめてみるのが「問題解決のためとるべきしぐさ」だったかもしれないが、そんな提案もなぜかウヤムヤになる。その後も、幾度となく思いつきの提案が出るけれども、受け入れられず実行されない。そして消耗していくことになる。

さてはこの漂流の「天使」とは、一見「礼儀」「人情」の面を冠つて、弁証法的に可能を不可能にせしめん、見えざる宿命の操り糸なりしか

それが、音楽室のブルジョアたちのまるで何か革命を成そうとする運動かのように、やがて観る者には映る。

デジャヴと「宙吊りの意味」

登場人物の身には様々なデジャブが現れる。異なる人物によって同じ動作が、意味も脈絡もなく、2回3回、間を置き反復される。まるでまちがい探しのクイズ絵みたいに。

あるブログでの感想を見ると、ブニュエルがこの映画についての「意味なんて無い」とカンタンにインタビューで述べていたのを引用して「意味は無いってー。変な爺さんのいたずらに、まじめにつき合わされてる評論家どもは乙」てな具合に書かれていたが、「意味の宙づり」などとよくいわれる手法についての洞察がなくてはならない。

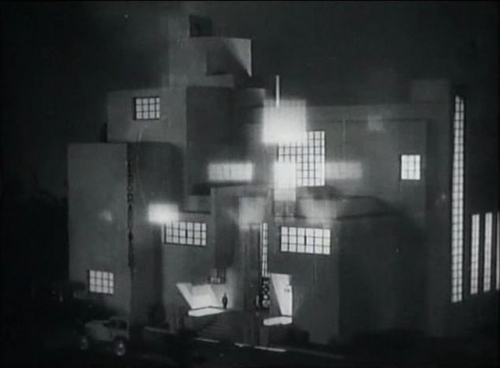

意味ありゲなシュールレアリズムと言えば、1923年のサイレント映画『人でなしの女』(マルセル・レルビエ監督)いう前衛映画があった。ブニュエルの代表作の一つ『アンダルシアの犬』の前に発表されている。前衛と言っても内容は当時の流行のファム・ファタール、フィルム・ノワールである。いや、そうした題材が当時の前衛だったのだが。そして、当時の「前衛」であったシュルレアリスムの手法として、セットなどに「意味性」が込められていた。これは俗流のユング派やフロイト派によるシュールレアリスムだ。棒があったら「男根の象徴だ」とか言う例のやつだ。

マルセル・レルビエ監督『人でなしの女』(1923年 仏)より

(今改めて観てみると、なかなか良い美術・撮影の作品のように思うw)

以下に、『皆殺しの天使』で、反復して現れる状況の場面を列挙してみる。これらの反復には大した伏線も「意味も無い」。というより、わざと外して出してくる点が、特徴的である。意味の無さにこそ、登場人物や観客に、デジャヴや呪縛を喚起させる。

- 部屋の構造

-

- 敷居で二間に隔てられた広間の奥が音楽室、手前(扉側)が居間となってる。この二間は家具の雰囲気も広さも「双子の部屋」のように似ている。

-

- 友人を紹介する

-

- 同じ人物が同じ相手に何故か3度紹介される。普通の映画なら「編集でのミス」とされるような仕方で挿入される。また各々の挨拶の言葉に矛盾がある。既知のようだったり初対面だと言ってたり。

-

- 髪の毛、禿げる

- 末期ガンが告知されていないある女性 →主治医のカルロス医師が他人にこっそりと「3か月後には禿げる」と教える

- 憂鬱そうに髪を梳く動作が“つばめ”の男に厭われる →髪を梳いてたのはガンの女性とはまた別の婦人

- ピアニストの女性が髪をむしってると、カルロス医師に「髪を触らないようにと言ってたでしょう」と注意される →このピアニストはやはりガンの女性とは別人

- 薬箱

- クリスティア氏の胃腸薬を入れたピルケースが紛失 →ラウル氏が意地悪でこっそり隣室に放り投げてしまう

- 幻覚剤を忍ばせたノビレ氏の箱(急場の鎮痛剤として用いられる) →今度はつばめ男が隣室にこっそり放り投げる。また、ここで「この部屋をテーベの楽園と称して集まって薬やっていた」と述べられるテーベの楽園とは、エジプト遺跡の貴族の墓場のこと*2

- 夜這いと姦通

- 心中

他

これがミステリーでなら、伏線として繋がるが、それを「わざわざ外して」ある。この反復された場面同士には、本当に何の伏線も存在しない。

「子どもの賭け」と祈り

この映画には、三種類の信仰が登場する。カトリック、カバラ、フリーメイソン。そしてもう一つ、これは私の勝手なネーミングだが「子供の賭け」というもの。「意味を持たない、伏線も持たない要素が反復されとる」のだが、「無理矢理にでも伏線で繋げちゃう」ために登場してくるのが、この「子どもの賭け」、と。例えば「横断歩道の白線を踏まずに行けたら良いことがある」「次の電柱まで石を蹴って行ったら良いことがある」といった、子供時代は誰もがした些細な賭け、ジンクス、願掛けのことである。

「無意味に反復された要素」が現れるノビレ卿の音楽室に閉じ込められた人々は、「探偵小説の殺人現場」にいるように謎解きを始める。しかし音楽室のそこに意図は無くても意味を読み取ろうとする試みである。

「賭ける」いう人間の営みそのものは、パスカルやロジェ・カイヨワも指摘するように、かつては占いとしても行われていたし、宗教にも関わっていた。

どんな無神論者を自称していても、きっとこうした些細な賭けはやってるだろう。しかもその「他愛の無さ」を分かってて、やってる。

映画中、既存宗教のおまじないが登場する。

ところがどれも今一つ、やってる人々の心に「ピンとこなかった」。そして最後に、ワルキューレとあだ名のついた若い女性が「子どもの賭け」を“発揮”しちゃう。そそれが、既存の宗教に頼ろうとした時よりもずっと、効果てきめんして、全員呪縛から解けて部屋出られるようになる。それはどんなアイディアだったか。

ワルキューレがやった事とは、

「あ、今、まさに部屋から出られんくなる直前の状況と同じになってるわ! 全員あの時と同じ場所に座って立ってるわよ。移動した家具の配置だっていつの間にか元に戻してたんだわ。これってすごい偶然じゃない!?(つまり奇跡)」

って言い出した。そんで、もう一回最初の夜のピアノ演奏の状況を再現しましょうと、みんなにやらす。再現と言っても、服はヨレヨレで完全な再現ではない。それでもブルジョアの人たちが一丸となって、「あの時と同じ事やって見せたら(それは神様に見せてるのか?)元に戻る。今まで解けなかったがこういうカラクリがあったんだ」と考え、その場の「宿命」を確信した。

だから、出られた。これは一体、どういう事だろう。

このブルジョアの人々にとってもはや、既存宗教の形式踏んでるのでは、「既知の形式だから」心からピンとこなかった。そこへ別の「宿命論」が提示されて、それに納得出来た。

ブニュエル監督が、「意味など無いのだ」と言った時、「ここにはカラクリ(あるいはトリック)は存在してない」ということではないか。ただの偶然の連続した出来事を、人々が一旦「カラクリ」として見立てた途端、自分の脳内で「宿命」にまで転じた。

映画の最初の方で、ノビレ卿初めブルジョアの客たちは、使用人たちや下々の人を「迷信深い」ものとして見下していた。彼らにとって「信じやすさ」は下々の者の業だった。

そして、いよいよ部屋出る時、ワルキューレが、「さぁ、わたしに続け!」って号令して先導・煽動する。その絵はもうその時点で、屋敷を囲む野次馬と同じ「信じやすい素朴な大衆」と自由の女神といった風である。

最後、「革命の予感」の情景でこの映画は終わる

*1:最後に疑心暗鬼になって家の主人を殺そうと算段してしまう顛末も、『蝿の王』みたい

*2:http://www.geocities.jp/kmt_yoko/WHE_ThebesNecropolis-7.html